Questo sito non utlizza cookies.

Per maggiori informazioni leggi la nostra Cookie Policy

Quaderni di Formazione online

Presentazione

Nelle ultime settimane è uscito un testo di Giordano Sivini che finalmente approfondisce una tesi sulla quale, come Centro Studi insistiamo da anni.

Il titolo del testo (Asterios Editore) è La fine del capitalismo. Dieci scenari. Sivini espone il pensiero di dieci autori che in questi decenni hanno cercato di comprendere l’evoluzione in corso e di descrivere la tendenza della progressiva decadenza dei rapporti capitalistici. In alcuni dei nostri testi ci siamo criticamente confrontati con alcuni di questi autori, non condividendo le loro mediazioni teoriche e storiche. Riteniamo però che questa ripresa della riflessione sul punto sia di estrema importanza. Per questo pubblichiamo qui due contributi del Centro Studi del 1993, rinviando la pubblicazione della relazione relativa alle “Barbarie sulla previdenza” al mese di dicembre. Si tratta di un breve saggio Il capitale è zoppo, non seguiamolo nella sua illusione di essere una lepre, pubblicato all’epoca sul Cerchioquadrato, inserto del manifesto, e un saggio più articolato L’individuo comunitario: una forza produttiva in gestazione ? pubblicato su Democrazia e diritto. All’epoca, cioè quasi venticinque anni fa, il punto interrogativo su quest’ultimo saggio mancava.

La crisi era iniziata da poco, il crollo dei paesi del comunismo reale era appena intervenuto, e si poteva guardare con fiducia alla possibilità di un’elaborazione culturale creativa negli anni a venire. Ma la fecondazione è mancata e la società non è affatto gravida del nuovo.

Tuttavia le condizioni del cambiamento sono ancora quelle indicate all’epoca. Per questo ci sembra utile riproporle a chi ci segue.

L'individuo comunitario: una forza produttiva in gestazione?

L'individuo comunitario: una forza produttiva in gestazione?

Nei tentativi di analisi dei problemi economico-sociali e delle tendenze evolutive che li generano si fa spesso riferimento ad una categoria come quella delle forze produttive, ponendo l'accento sul progresso che il loro sviluppo può consentire o, al contrario, sugli effetti negativi che può determinare. È raro, tuttavia, che coloro i quali ricorrono a questa categoria facciano lo sforzo necessario per definire chiaramente l'oggetto al quale si riferiscono. Più spesso essi la brandiscono in forma meramente ideologica, mistica, trattando la realtà che essa descrive, alternativamente, come il «bene» o il «male» e quindi come un qualcosa la cui crescita dovrebbe essere favorita od ostacolata per principio. Così, ad esempio, una parte non marginale dei movimenti ecologisti ha a suo tempo sistematicamente rimproverato ai comunisti di adoperarsi troppo, sulla scia di Marx, per l'accrescimento delle forze produttive e di non vedere gli effetti negativi che tale crescita determinava. Taluni sono giunti perfino a sostenere che il fallimento dei tentativi di procedere sulla via del socialismo, nei paesi del cosiddetto “comunismo reale”, sarebbero dovuti al fatto che essi hanno «escluso qualsiasi pratica materiale che non facesse progredire le forze produttive»1. Lo stesso concetto di «sviluppo sostenibile» viene frequentemente introdotto non tanto per riferirsi al bisogno di un diverso sviluppo delle forze produttive, sul quale non si potrebbe non convenire, quanto piuttosto alla possibilità di una vera e propria rinuncia all'uso delle stesse forze produttive già disponibili. Come se la chiave per il futuro potesse essere ricercata in un ritorno al passato.

Il problema delle forze produttive in Marx

Ma perché lo sviluppo delle forze produttive dovrebbe essere considerato come un bene? O, viceversa, perché dovrebbe essere sperimentato come un male? L'autore che, forse, più di ogni altro ha concentrato la sua attenzione sulla questione dello sviluppo delle forze produttive è Marx. Nelle sue opere troviamo ripetuto in modo quasi ossessivo questo concetto, cosicché si deve senz'altro concordare sul fatto che, nel suo sistema teorico, questa categoria gioca un ruolo centrale. Forse si deve addirittura riconoscere che per Marx lo sviluppo umano non è altro che lo sviluppo delle forze produttive sociali. Ma il mero riconoscimento di ciò non consente di per sé di sostenere che questa posizione è giusta o sbagliata; occorre piuttosto dimostrare perché lo è. Bisogna cioè entrare nel merito del fenomeno che Marx individua con l'espressione «sviluppo delle forze produttive», per verificare se effettivamente esso debba essere giudicato, come taluni esigono, negativamente, o se non possa invece coerentemente denotare un'evoluzione positiva, come è nelle sue intenzioni. E raro però che le persone procedano in questo modo. Molto più spesso esse giungono a delle conclusioni sulla base di un insieme di valutazioni intuitive, nelle quali il problema è colto solo nella sua forma sintetica, confidando sul fatto che qualcun altro si sia comunque assunto l'onere di articolare analiticamente la critica in cui finiscono col «credere», esimendole dall'onere di fondare razionalmente i propri argomenti. Nella realtà però, questo secondo passaggio non è stato quasi mai compiuto, neanche da parte di coloro che si dedicano alla ricerca scientifica, cosicché la società è preda di una massa enorme di giudizi a priori -appunto pre-giudizi - costruiti orecchiando qua e là una moltitudine di luoghi comuni.

In questo nostro lavoro si cercherà di ribadire la validità della lettura marxiana dello sviluppo delle forze produttive. Tuttavia ci si guarderà bene dal limitarsi a ribadire questa validità in modo aprioristico. Si cercherà piuttosto di argomentare analiticamente sulla fondatezza di questo giudizio. Per non sottrarsi al compito più arduo, si cercherà poi di verificare la vitalità del pensiero di Marx in rapporto ad alcuni dei problemi di sviluppo che si pongono nell'ambito dell'attuale situazione storico-sociale.

Le forze produttive tra astratto e concreto

Richiamiamo innanzi tutto quello che lo stesso Marx, nell’Introduzione a Per la critica dell'economia politica, definisce come «il risultato generale» al quale lo fece giungere il suo lavoro e che «gli servì come filo conduttore dei suoi studi». «Nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, in rapporti di produzione che corrispondono ad un determinato grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali»2. Il perché di questo stretto legame tra vita e forze produttive era stato spiegato quindici anni prima: «il modo di produzione non si deve giudicare solo in quanto è la riproduzione dell'esistenza fisica degli individui; anzi, esso è già un modo determinato dell'attività di questi individui, un modo determinato di estrinsecare la loro vita, un modo di vita determinato. Come gli individui esternano la loro vita, così essi sono. Ciò che essi sono coincide dunque con la loro produzione, tanto con ciò che producono quanto col modo come producono. Ciò che gli individui sono dipende dunque dalle condizioni materiali della loro produzione»3.

Poiché, come vedremo, in Marx le forze produttive sono rappresentate tanto dai prodotti (cose e idee), quanto dalle forme di relazione (pratiche, sensibilità e rappresentazioni), risulta immediatamente chiaro perché il concreto modo di essere degli uomini «corrisponde» alle forze produttive che hanno ereditato e che, a loro volta entrano nel loro processo riproduttivo. Lo sviluppo di questi individui, d'altra parte, si concretizza nell'insieme delle forze produttive nuove che riescono a produrre nel mentre cercano di dare una soluzione ai problemi riproduttivi che incontrano. In sintesi: il concetto marxiano di forze produttive si riferisce all'insieme di capacità che gli uomini hanno sviluppato e che plasmano, nel bene e nel male, la loro vita. Si tratta, ovviamente, di un concetto astratto, il quale, fintanto che viene recepito o rifiutato in questa astrattezza, non consente di spingere il confronto al di là del livello ideologico. Infatti ogni argomentazione che inizia e finisce a questo livello di analisi risulta in via di principio meramente tautologica.

Per nostra fortuna però, Marx non si è affatto limitato a svolgere la sua analisi sul piano astratto, ma ha al contrario condotto un dettagliato esame di una moltitudine di forze produttive e della loro evoluzione, consentendoci così di valutare nel concreto la validità della sua tesi secondo la quale il progresso umano si identifica con lo sviluppo delle forze produttive sociali.

Come percepire le forze produttive all'opera?

Per poter afferrare le sue argomentazioni, salvo poi condividerle o criticarle, occorre avere ben chiaro in che cosa, concretamente, una «forza produttiva» consista. Qui, in genere, paradossalmente si incontra una difficoltà. Gli uomini vengono infatti al mondo in un contesto che si presenta come il risultato dello sviluppo precedente, ma che, essendo materialmente preesistente ad essi come individui, appare loro di volta in volta come un dato, come un mero presupposto. In un certo senso, il determinato modo di essere, nel quale ciascuno di noi viene al mondo e cresce, viene dapprima sperimentato come il modo di essere «naturalmente» umani. Le cose sono come sono senza che ci sia alcun bisogno di indagare su un perché. La vita sociale si presenta cioè con «la solidità di una forma naturale»4.

Facciamo qualche esempio. Quando oggi un ragazzo o anche un uomo, dopo aver comperato una scatola di fiammiferi ne accende uno, in genere, non sa nulla del complesso processo, durato innumerevoli generazioni, attraverso il quale alcuni nuclei sociali hanno imparato a riconoscere empiricamente il fuoco come «forza», a distinguere i suoi svolgimenti come «produttivi» o «distruttivi», ad elaborare, da appena 50.000 anni, le prime forme di subordinazione e controllo, a svilupparle fino a giungere recentissimamente a produrre il fuoco in quella maniera della quale noi tutti possiamo ora appropriarci con semplicità. Per loro è «ovvio» che ci siano venditori di fiammiferi e che il fuoco si accenda con un fiammifero e quando comperano una scatola di fiammiferi e li accendono, ciò non comporta alcuna consapevolezza del fatto che stanno estrinsecando una forza produttiva. La distanza che separa questi individui dagli abitanti delle Andamane, isole nell'Oceano Indiano ad alcune delle quali gli occidentali hanno ancora difficoltà ad avvicinarsi, è enorme, proprio perché quel popolo, che non ha ancora conquistato la capacità di produrre il fuoco, lo considera «come l'unico oggetto dal quale la società dipende in modo particolare per il proprio benessere». Per quei nuclei sociali il fuoco è talmente sinonimo di «forza produttiva» - anche se ovviamente non usano questa categoria per rappresentarlo - che essi ritengono che «sia proprio il possesso del fuoco a distinguere gli esseri umani dagli animali»5.

Ancora oggi, per venire ad un altro esempio, una delle forze produttive fondamentali della condizione umana, il linguaggio, è attento oggetto di analisi, perché molti dei suoi aspetti e molti lati della sua origine e della sua evoluzione rimangono sconosciuti. Eppure solo gli specialisti si interrogano su questa forza e sui suoi nessi con le altre forme di comunicazione, mentre la quasi totalità degli esseri umani considera il parlare come un qualcosa che vien loro «per natura», ed il particolare modo di parlare che hanno appreso come un qualcosa di immediatamente corrispondente a quella «natura». Il problema dell'esistenza di diverse forme della comunicazione, le quali sono più o meno efficaci in relazione all'effetto voluto, rimane così del tutto ignoto. La conseguenza è che essi impiegano una forza il cui concreto operare nel determinare la vita rimane loro sconosciuto, come ad esempio dimostra l'instaurarsi talvolta di un «doppio legame» tra genitori e figli, legame sul quale spesso la vita delle famiglie disastra6.

Questo fenomeno di «naturalizzazione» del contesto dato non è strano. L'uomo è innanzi tutto un essere naturale e, al pari degli altri esseri naturali, subisce una sorta di imprinting, cioè viene innanzi tutto immediatamente fatto dalle circostanze. Poiché queste circostanze includono le forze produttive che le generazioni precedenti hanno prodotto, l'esistenza di quelle forze nel contesto viene considerata come un fatto ovvio e il loro positivo operare come un qualcosa di scontato. Immaginare una forma di individuazione che non prenda corpo in questa maniera sarebbe pura fantasia, perché equivarrebbe ad ipotizzare una piena emancipazione dell'uomo dai suoi stessi presupposti naturali, cioè una sua trasmutazione in divinità.

Questa rappresentazione degli esseri umani come entità capaci di educarsi senza essere preliminarmente educati costituirebbe un vero nonsenso. Il problema non è dunque quello di eludere questo processo di formazione, quanto piuttosto quello di riconoscerlo apertamente. Si tratta cioè di giungere a sperimentare la vita come un qualcosa che riceve una forma determinata e limitata proprio attraverso l'operare delle forze produttive via via acquisite dagli individui. Vale a dire che occorre non cadere nel trabocchetto che si accompagna alla spontanea naturalizzazione delle proprie condizioni di esistenza, quello di considerare la forma della propria vita come la forma immediatamente, cioè generalmente, umana. Quando si commette questo errore, le forze produttive non vengono sperimentate come tali, operano al di là della stessa consapevolezza degli individui e, dunque, fanno la vita degli uomini senza lasciare a questi ultimi la possibilità di introdurre quei mutamenti indispensabili per risolvere i problemi che via via si presentano. Anche se gli individui possono cercare, ed in genere cercano, di sottrarsi a queste catene, rifugiandosi in un mondo ideale, nel quale godere di una libertà fantastica.

Percezione delle forze produttive e storicizzazione del sé

Non pochi penseranno: ma come, non è forse immediatamente evidente in che modo le specifiche forze produttive fanno la vita degli uomini? Occorre veramente attuare un mutamento sociale su questo terreno? La storia che ormai quasi tutti impariamo a scuola e le nostre letture non garantiscono forse proprio l'acquisizione di questa consapevolezza? La risposta a questi interrogativi deve purtroppo essere negativa. Un sottoprodotto involontario dello sperimentare la propria forma di vita come forma «naturale» dell'umanità degli uomini è proprio quello di rapportarsi alle forme precedenti della vita delle quali si viene a conoscenza «come semplici gradini che portano ad essa»7. Se quindi si acquisisce, come di solito ai tempi nostri si acquisisce, una qualche oscura consapevolezza dei modi di vita che ci hanno preceduti, non li si tratta come le forme attraverso le quali sono state «prodotte» le forze che danno forma alla nostra vita, e che hanno dovuto essere prodotte nell'ambito dei limiti corrispondenti alle forze produttive allora esistenti, ma soltanto come rozzi tentativi di impossessarsi di quelle che sono le forze immanenti della condizione umana.

Così, per tornare al nostro esempio, la percezione del fuoco come una divinità, o come un qualcosa di sacro8, che rappresenta il primo modo di riconoscere il suo potere, non viene colto come parte di un processo attraverso il quale i nostri antenati lo hanno trasformato in una forza produttiva, consentendo poi a noi di appropriarcelo in altra forma, ma solo come la manifestazione di un approccio ingenuo che non riconosceva la «vera natura» del fuoco. E, per fare un altro esempio, il fatto che la scrittura fosse nelle prime fasi dello sviluppo storico solo appannaggio delle classi dominanti, non viene in genere considerato come una manifestazione della loro specifica capacità di produrre quella forza produttiva della comunicazione tra generazioni diverse e tra gruppi tra loro distanti, che in qualche modo “giustificava” la loro egemonia, ma piuttosto viene considerato solo come il frutto di una manipolazione, cioè di un potere arbitrario.

In effetti, però, è solo dopo l'invenzione della stampa, che costituisce una concreta manifestazione delle forze produttive borghesi, che la capacità di leggere e scrivere può coerentemente costituire un potere soggettivo pertinente in generale all'individuo singolo. Per questo nell'Introduzione al suo II formaggio e i vermi, Ginzburg può giustamente sostenere: «Due grandi eventi storici resero possibile un caso come quello di Menocchio: l'invenzione della stampa e la Riforma. La stampa gli diede la possibilità di porre a confronto i libri con la tradizione orale in cui era cresciuto, e le parole per sciogliere il groppo di idee e di fantasie che avvertiva dentro di sé. La Riforma gli diede l'audacia di comunicare ciò che egli sentiva al prete del villaggio, ai compaesani, agli inquisitori - anche se non poté, come avrebbe voluto, dirle in faccia al papa, ai cardinali, ai principi. Le gigantesche rotture determinate dalla fine del monopolio dei dotti sulla cultura scritta e del monopolio dei chierici sulle questioni religiose avevano creato una situazione nuova e potenzialmente esplosiva»9. Lo sviluppo di una forza produttiva come la stampa aveva creato una delle condizioni per la trasformazione dell'individuo sottomesso al clero in individuo capace di giudicare il clero e quindi aveva reso il monopolio della lettura delle «sacre scritture» un arbitrio.

Il fatto è dunque il seguente: gli uomini debbono, di volta in volta, «scoprire» le loro stesse forze produttive all'opera. Se questa «scoperta» non interviene, essi non hanno una coerente esperienza della loro stessa condizione. Immaginano, in forma fantasticamente soggettiva, di possedere spontaneamente un insieme di capacità che, nella realtà, trovano il loro fondamento quasi soltanto nel mondo oggettivo che media la loro stessa esistenza e che essi non riconoscono però come un prodotto degli esseri umani che li hanno preceduti. Questa necessità di «scoprire» le proprie forze esteriori è sottolineata con grande acume in un'annotazione di Wittgenstein al Ramo d'oro di Frazer110. «Non dev'essere stata una ragione da poco, anzi non può essere stata neppure una ragione, quella per cui certe razze umane hanno adorato la quercia [noi potremmo aggiungere i fiumi, il sole, la terra, il fuoco, ecc.] ma semplicemente il fatto che quelle razze e la quercia erano unite in una comunità di vita, e perciò si trovavano vicine non per scelta, ma per essere cresciute insieme, come il cane e la pulce. Si potrebbe dire che non la loro unione ha dato il pretesto per questi riti, ma in certo senso la loro separazione. Perché il risvegliarsi dell'intelletto avviene con una separazione dal terreno originario, dal fondamento originario della vita». Le forze - siano esse naturali, siano esse sociali - e l'individuo formano dunque dapprima un tutt'uno e la percezione dell'essere fatti può intervenire solo attraverso un processo di separazione, di contrapposizione, senza il quale il soggetto, nonostante sia fatto da quelle forze non è in grado di sperimentare questo suo «essere stato fatto».

Se non ha luogo questa «esteriorizzazione» della storia pregressa e delle forze produttive che in essa hanno operato, quella storia e quelle forze possono pur essere presenti nella coscienza degli individui, ma non lo saranno mai nella forma di una forza produttiva propria, che può essere indirizzata, bensì solo come forza inerte, della cui presenza si ha una vaga esperienza allorché la si sente agire sulla base delle sue proprie leggi. La differenza tra un approccio nel quale si ha un'empirica esperienza della storicità delle proprie forme di vita ed uno nel quale se ne ha solo una vaga ed astratta concezione è profonda. Tanto è vero che quando Marx ed Engels delineano il cammino verso la comunità sottolineano ripetutamente che uno dei suoi momenti essenziali sta proprio «nel giungere a trattare coscientemente tutti i presupposti naturali come creazione degli uomini finora esistiti, nello spogliarli del loro carattere naturale»11.

Questo passaggio, come vedremo, corrisponde all'acquisizione di una forza produttiva nuova, che non era contenuta nelle forme di relazione finora esistite e che, una volta conquistata, può mediare un ulteriore sviluppo. Ma è bene non anticipare i risultati appunto perché essi acquistano una qualche capacità di convinzione solo attraverso le mediazioni che ne dimostrano la validità.

L'essere dell'uomo come processo circolare

Perché le forze produttive hanno questo ruolo centrale nello sviluppo degli esseri umani? Esaminiamo per un momento l'attività produttiva dell'uomo nella sua astratta generalità. «Egli mette in moto le forze naturali appartenenti alla sua corporeità, braccia e gambe, mani e testa, per appropriarsi i materiali della natura in forma usabile per la propria vita. Operando mediante tale moto sulla natura fuori di sé e cambiandola, [qui sta il punto centrale!] egli cambia la sua propria natura. Sviluppa le facoltà che in questa sono assopite, ed assoggetta il gioco delle loro forze al proprio potere»11. Il processo di produzione, oltre ad essere un processo di trasformazione dell'ambiente circostante, è quindi un processo di - indiretta - autotrasformazione dello stesso produttore. Sarà bene soffermare brevemente la nostra attenzione su questo punto essenziale, perché è nella sua comprensione che in genere interviene un fraintendimento.

L’individuo viene al mondo come un determinato essere materiale, che ha ricevuto dalle precedenti generazioni «una somma di forze produttive, un rapporto storicamente prodotto con la natura e degli individui tra loro». Questo viene di solito pacificamente accettato, seppure nella forma astratta sopra richiamata. L'influenza attiva che la storia precedente esercita sul presente viene cioè riconosciuta, anche se solo in maniera generica. È vero che taluni studiosi di scienze sociali leggono l'evoluzione sociale con un approccio ingenuo, che li spinge a ritenere che la soddisfazione dei bisogni conduca di volta in volta ad uno stato di quiete, e che i nuovi bisogni sgorghino dall'interiorità, attraverso un processo assolutamente creativo. Ma la maggior parte non cade in questo errore. E riconosce che ogni processo produttivo, che media e soddisfa i bisogni umani, è un processo che si conclude con la involontaria produzione di nuovi bisogni. Che esso retroagisce sul soggetto - sia attraverso la soddisfazione, sia attraverso l'azione che conduce alla soddisfazione, sia attraverso le caratteristiche proprie dello strumento del soddisfacimento - sollecitandolo nuovamente. Ciò comporta non solo che, con le forze e con i rapporti, ciascuna generazione riceve una moltitudine di problemi irrisolti del passato, ma anche che l'eventuale soluzione di quei problemi determina l'emergere di una moltitudine di problemi nuovi.

Sino a questo punto lo studioso di scienze sociali che non ricerca ingenue scorciatoie procede sullo stesso terreno imboccato da Marx. Dove non riesce invece ad inoltrarsi è nell'ultimo tratto, quello appunto nel quale si vedono concretamente all'opera le forze produttive. Per percepire quest'opera occorre avere una consapevolezza del ruolo positivo che può assumere una coerente passività, mentre in genere qualsiasi forma di passività viene percepita come una mera espropriazione del soggetto. Conseguentemente la rappresentazione del processo si chiude di solito con un astratto riconoscimento del ruolo delle forze produttive, che lascia integra la posizione del soggetto come ente che sovrasta l'intero processo riproduttivo. È questo ad esempio il senso della cosiddetta teoria dello sviluppo della conoscenza secondo «il metodo per prova ed errore» a suo tempo suggerita da Karl Popper12. Secondo questa teoria lo studioso non è mai fatto dalle conoscenze che acquisisce, bensì si confronta con esse come mere ipotesi, delle quali attende l'eliminazione nel caso in cui l'esperienza le dimostri false. La soggettività in tal modo si presenta sempre come un qualcosa di meramente esteriore rispetto a quelle forze delle quali costituisce una concreta espressione. Queste ultime non appaiono mai come sue manifestazioni, ma solo come suoi strumenti.

Ma come, ad esempio, il riconoscimento dell'inesistenza di Dio è la coerente manifestazione di un modo di essere degli individui, e retroagisce radicalmente su quello stesso essere, così, per fare un altro esempio, l'esperienza della reale natura del denaro, come forma particolare dell'universalità degli individui, è la coerente manifestazione di una individualità storica e muta radicalmente l'essere che la fa. Il processo di elaborazione della conoscenza è parte del processo di elaborazione della vita, per questo non ci si può sbarazzare di una teoria senza cambiare il mondo, cioè senza aver conquistato un diverso rapporto pratico con esso.

Questo rifugiarsi in una soggettività astratta, come apriori rispetto alle forze che concretamente la determinano, ha assunto nella fase storica che stiamo attraversando sempre maggior forza, penetrando anche nel campo degli stessi studiosi di impostazione marxiana. Si pensi ad esempio a quanto ha recentemente sostenuto uno studioso come Gorz, che pure è un profondo conoscitore di Marx: «La condizione dell'uomo postmarxista è che il senso che Marx vedeva nello sviluppo storico resta per noi il solo senso che la storia possa avere, ma noi dobbiamo porcelo come obiettivo indipendentemente dall'esistenza di una classe capace di realizzarlo. In altre parole, i soli scopi non economici, post-economici, capaci di dare senso e valore alle economie di lavoro e di tempo, sono scopi che gli individui devono porsi essi stessi. La rivoluzione riflessiva che il porsi di questi scopi presuppone, non ci è imposta da alcuna necessità. La volontà politica capace di realizzare questi scopi non poggia su alcuna base sociale preesistente13 e non può appoggiarsi su alcun interesse di classe, su alcuna tradizione o norma in vigore, passata o presente. Questa volontà politica e l'aspirazione etica che la nutre possono appoggiarsi solo su se stesse»14.

È evidente che in tal modo si conviene sul fatto che le forze produttive siano un oggetto dell'uomo, ma si nega che l'uomo sia l'oggetto delle sue stesse forze produttive. Si accondiscende sul fatto che lo strumento deve dare e da a chi se ne serve un certo potere, ma si considera un vero e proprio stravolgimento il fatto che lo strumento stesso svolga un ruolo «di comando» suo proprio. Si pretende così che gli uomini facciano la storia, ma senza essere a loro volta oggetto di quella stessa storia.

Si prendano ad esempio tutte le teorie ortodosse sul denaro, e non poche di quelle critiche, come ad esempio quella di Polanyi, tutte tese a dimostrare l'origine convenzionale del denaro. In esse appare solo, ed in maniera necessariamente stravolta, come l'uomo ha fatto il denaro, ma non anche come il denaro ha fatto e faccia l'uomo. Non si riconosce cioè che la maggior parte degli attributi che noi oggi siamo soliti riconoscere all'uomo -libertà, eguaglianza, indipendenza, ecc. - rappresentano solo dei particolari sviluppi di quella forma di relazione, che costituisce a sua volta una forza storicamente produttiva, appunto perché rende l'uomo «libero», «eguale», «indipendente».

Circolarità e rivoluzionarietà: due facce di una medaglia

Come rappresentare sinteticamente i due approcci contrastanti sopra descritti?

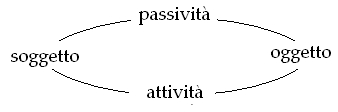

Potremmo dire che nell'analisi di Marx l'essere dell'uomo è caratterizzato da quattro momenti essenziali, che possono susseguirsi in maniera coerente o in maniera contraddittoria, ma che comunque solo nel loro insieme danno la realtà dell'essere. Il circolo attraverso il quale i quattro momenti si susseguono può essere descritto come segue:

Abbiamo messo prima il soggetto, ed abbiamo impostato l'intero schema dal punto di vista di questa «priorità», per consentire una più immediata comprensione del processo; ma in effetti l'uomo comincia il suo cammino come oggetto. Egli infatti viene sempre e necessariamente al mondo innanzi tutto come «creatura», e solo in un secondo momento acquisisce - eventualmente - anche la capacità di incidere sulla realtà circostante, per adattarla ai suoi bisogni, diventando in tal modo anche «creatore». Solo in un secondo momento diviene cioè anche soggetto, e un soggetto che porta necessariamente impressa la determinazione del proprio oggetto, di ciò che lo ha fatto dapprima essere ciò che è. «L'essere oggettivo - sottolinea Marx nei Manoscritti del '44 - opera oggettivamente; né opererebbe oggettivamente, se l'oggettività non si trovasse nella determinazione del suo essere. Crea, pone solo oggetti, perché è posto da oggetti, perché è originariamente natura»15.

Anche la rappresentazione in forma circolare dell'interazione non deve trarre in inganno. Come l'interazione tra soggetto ed oggetto muta l'oggetto, che non rimane eguale a se stesso, così l'interazione tra oggetto e soggetto muta il soggetto, che non può mai ritrovare immediatamente se stesso. Il circolo non viene quindi mai percorso in forma statica, meramente ripetitiva, ma piuttosto sempre in forma dinamica, cioè mutevole.

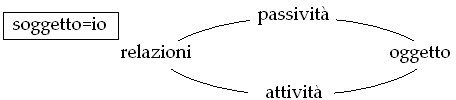

Com'è invece rappresentabile la struttura delle relazioni nell'ambito dell'impostazione che rifiuta di riconoscere il concreto potere delle forze produttive sociali? Lo schema può essere sintetizzato come segue:

Qui il soggetto agisce con la pretesa di non essere l'oggetto del proprio oggetto, ritiene di sovrastare continuamente il mondo, in breve, si sente «sovrano». Egli pone il suo essere, mediante un'astrazione, come un qualcosa di esistente prima delle sue stesse relazioni, come nucleo originario e a se stante. Si sente autonomo (selbststaendlich), cioè in grado di autodeterminarsi direttamente. Ed a causa di ciò sperimenta un’alienazione già nella pura e semplice oggettivazione di sé, finendo con il rifugiarsi, magari al di là delle sue stesse intenzioni, in un mondo strutturalmente idealistico. «Un essere che non sia esso stesso oggetto nei confronti di un terzo, - sostiene Marx - non ha nessun essere per suo oggetto, cioè non si comporta oggettivamente [gegen-staendlich], il suo essere non è oggettivo... Ma un essere non oggettivo è un essere irreale, non afferrabile coi sensi, soltanto pensato, cioè soltanto immaginato, un essere dell'astrazione»17. Il fondamento della convinzione che in un proprio «Io» astrattamente inteso sia contenuta tutta l'estensione dell'essenza umana, che è alla base degli organismi sociali corrispondenti al modo capitalistico di produzione, deve essere ricercato in questo particolare approccio mistico al mondo, nel quale l'individuo esiste solo come «monade isolata e ripiegata su se stessa» e quindi come a priori. L'illusione sulla quale questa individualità poggia è quella dell'esistenza di un'universalità interna, muta, che leghi tra loro molti individui naturalmente, cioè di una condizione nella quale il fondamento del proprio essere va ricercato nel suo stesso porsi in rapporto agli altri, non già nell'esserlo.

Ora, se poniamo a confronto i due schemi, risultano subito evidenti le diverse implicazioni che ne derivano. Nel secondo schema, poiché si suppone che il soggetto possa dominare sempre il contesto come una realtà esteriore e ad esso sottostante, non ha alcun senso parlare di un'attività rivoluzionaria. Per individuare una condizione di libertà si giunge di solito a parlare di un'attività autonoma. O meglio se il primo termine fa la sua comparsa, accostato al secondo, come ad esempio accade in Castoriadis, è solo perché l'indicazione di Marx, dalla quale è nominalmente preso in prestito, viene stravolta, riducendo la «rivoluzione» sempre e soltanto al mutamento delle circostanze, cioè alla manifestazione di un potere che il soggetto ritiene di avere già e che solo circostanze esteriori gli impedirebbero di estrinsecare. Il progresso si presenta come un processo cumulativo, sia esso graduale o subitaneo, nel quale il soggetto cresce in potenza esteriore, ma intcriormente rimane essenzialmente se stesso.

Nel primo schema invece, proprio perché l'individuo sperimenta il suo stesso farsi attraverso l'attività di trasformazione delle circostanze, ritorna ogni volta al punto di partenza con la consapevolezza di dover passare attraverso un rovesciamento del sé, mediante il quale deve tornare ad appropriarsi del suo stesso essere, elaborando capacità che non erano spontaneamente sue. La conclusione del ciclo non è infatti la mera continuazione di un processo che si svolge sempre eguale a se stesso ed esterno al soggetto, quanto piuttosto l'apertura di un nuovo modo del suo essere che scaturisce dal fatto che, seguendo il ciclo, il soggetto si rovescia in oggetto del proprio oggetto. Per questo, nell’Ideologia tedesca, Marx ed Engels possono sostenere che «nell'attività rivoluzionaria il mutamento di se stessi coincide con il mutamento delle circostanze»16.

In quest'ottica, l'attività rivoluzionaria è l'attività di ricerca delle condizioni esteriori del proprio potere, condizioni che vengono poste dalle forze produttive che fanno l'individuo e determinano i suoi rapporti. La forma della sensibilità corrispondente a questo rapporto è completamente diversa da quella propria del primo tipo di rapporto. Il soggetto affronta qui preliminarmente il problema del potere che è inerente all'oggetto della propria volontà. Non immaginando misticamente che tutta la forza sia in lui, e che la realtà circostante rappresenti un puro mezzo, può provare a conquistare un rapporto con l'oggetto dei suoi bisogni che sia ad esso corrispondente. Vale a dire che egli è in grado di farsi educare dalla realtà circostante, prima che questa educazione intervenga come mera costrizione esteriore, determinando mutamenti sofferti o la decadenza. Non essendo una monade isolata e ripiegata su se stessa è in grado di percepire i limiti propri del rapporto della proprietà che corrisponde al grado di sviluppo raggiunto, nonostante questa forma della proprietà abbia costituito, fino al periodo immediatamente precedente, la base necessaria della sua stessa esistenza.

Nella morsa di un falso dilemma: autonomia versus eteronomia?

Veniamo ora al passaggio più difficile. L'oggetto al quale l'uomo si riferisce attraverso la sua attività è stato sin qui considerato nella sua astrattezza. Ma esso non si presenta mai realmente in questa forma pura. Vale a dire che esso ha sempre una forma sociale determinata. Non è mai un semplice prodotto, bensì sempre un prodotto che dinamicamente si riferisce ad un determinato modo di vita e lo impone. «L'invenzione d'un nuovo strumento di guerra, l'arma da fuoco, doveva necessariamente modificare tutta l'organizzazione interna dell'esercito, ossia i rapporti nel cui ambito gli individui formano un esercito e che rendono quest'ultimo un tutto organizzato, come pure, infine, i rapporti fra eserciti diversi», sostiene perentoriamente Marx nel Herr Vogt17. Noi, molto più elementarmente, potremmo riconoscere che un individuo che nelle città moderne non impara a camminare sui marciapiedi è senz'altro destinato a soccombere.

Uno dei più gravi problemi che incontra il soggetto che si muove con la modalità corrispondente al secondo schema è proprio quella di non riuscire a percepire il peso di questa forma all'interno del processo riproduttivo del quale partecipa. Configurando il suo essere in una maniera che riposa su se stessa, e sentendosi portatore di un potere autonomo, egli si crede naturalmente libero, e interagisce con il mondo circostante attraverso il presupposto di questa sua libertà. Conseguentemente i suoi bisogni individuali e collettivi non vengono formulati attraverso un coerente riferimento all'oggetto che li ha fatti emergere, ma piuttosto prendono corpo attraverso la pretesa di costituire immediate ed ontologiche manifestazioni di un sé, interamente personale ed a se stante. Poiché pretende di far poggiare il mondo dei desideri, degli affetti, dei sentimenti, delle immagini solo su se stesso, il soggetto lo trasforma in un mondo meramente interiore, la cui forma non risponde, se non nel desiderio, al proprio oggetto. Per questo, non solo l'azione produce effetti non voluti - ciò che può accadere anche quando si tenga coerentemente presente l'oggetto del proprio essere, ma non si sappiano cogliere alcune sue determinazioni - ma si scontra con un mondo materiale strutturalmente estraneo e sovrastante, che frustra le proprie iniziative.

Sartre ha magistralmente analizzato, nel suo Immagine e coscienza, l'enorme distanza che separa la percezione dell'oggetto dalla sua autonoma rappresentazione nel sé, giungendo alla conclusione che la seconda via è strutturalmente costitutiva di un «vuoto». «Al momento della costituzione dell'oggetto irreale, il sapere compie la funzione della percezione: il sentimento a esso s'incorpora. Nasce così l'oggetto irreale. È qui il momento di ripetere quanto non abbiamo mai cessato di affermare: l'oggetto irreale esiste, esiste senza dubbio come irreale, come inattivo; ma la sua esistenza è innegabile. Il sentimento dunque si comporta di fronte all'irreale come di fronte al reale. Cerca di fondersi con esso, di sposarne i contorni, di alimentarvisi. Solo, questo irreale così ben precisato, così ben definito, è alcunché di vuoto; o se si preferisce è il semplice riflesso del sentimento... La funzione dell'oggetto differisce completamente da quale era nel mondo della percezione...(nello svolgimento immaginativo) l'oggetto è bensì indispensabile, ma come testimone...E un'esperienza irriducibile a quella che si prova davanti alla percezione. C'è in essa anzitutto una specie di libertà o, se si preferisce, di autonomia: essa si determina da sé»18.

Proprio perché, nella scissione nei confronti del proprio oggetto, la soggettività si struttura in maniera ad esso non corrispondente, nell'azione finisce con il prevalere la componente di desiderio, di affetto, di sentimento, cioè l'individuo è in balia di quello che Freud ha definito come il “principio del piacere”. L'unico effetto possibile di questo modo di procedere è quello di una immediata conferma di sé, la quale però si rovescia in uno smarrimento, in una perdita di sé, non appena il mondo continua a procedere secondo le sue leggi evolutive. Questo, infatti, continua ad evolvere senza tenere in alcun conto le aspettative degli esseri umani, proprio perché questi non riescono ad essere il «loro» soggetto, nel mentre pretendono di porlo come tale. «Se con la sua alienazione l'uomo reale, corporeo, piantato sulla terra ferma e tonda, quest'uomo che espira ed aspira tutte le forze della natura, pone le sue forze essenziali, reali ed oggettive, come oggetti estranei [come entità che non debbono procedere come fanno] questo atto del porre non è soggetto; è la soggettività di forze essenziali oggettive, la cui azione deve essere quindi anch'essa oggettiva», sostiene senza mezzi termini Marx19.

Se dunque la «macchina sociale dentro la quale siamo inseriti si presenta - come giustamente sottolinea Barcellona - come un enorme cerchio che gira su se stesso e che non ha più alcun rapporto né col mondo reale degli affetti, dei desideri, dei bisogni, dei sentimenti, né col mondo del linguaggio simbolico dei riferimenti metaforici, salvo quelli che riguardano la macchina stessa», non è a causa di una perversione di quel mondo, ma unicamente a causa del fatto che il soggetto di quegli affetti, di quei desideri, di quei bisogni, di quei sentimenti non si riferisce coerentemente ad esso. Essi si presentano piuttosto come interazioni «magiche», che l'individuo o il gruppo cercano di instaurare con gli oggetti dei propri bisogni, nella speranza di piegarli misticamente alla loro volontà.

Il mondo capovolto di chi evoca l'autonomia

L'errore cardinale in cui incorrono non pochi intellettuali progressisti è proprio quello di cogliere il fenomeno descritto da Barcellona all'interno di uno schema interpretativo ingenuamente lineare. Poiché nella realtà fanno esperienza dell'eteronomia, concludono che nel tessuto sociale sono all'opera forze intenzionalmente eteronome, che stravolgono quella che sarebbe la condizione spontaneamente umana, e che per questo dovrebbero essere contrastate. Ci sarebbe cioè una parte della società che ha la pretesa «di essere il legislatore esclusivo» e che impone al resto, con la coercizione o con la manipolazione, un'evoluzione tesa al mantenimento del proprio dominio e dell'altrui sottomissione. In termini concreti: «il capitale» avrebbe conquistato «una potenza pervasiva che rischia di chiudere ogni varco all'organizzazione autonoma, non solo dei lavoratori, ma degli stessi cittadini». Se i cittadini potessero sbarazzarsi di questa potenza pervasiva, di questo condizionamento esteriore, saprebbero finalmente procedere sulla base delle loro capacità e del loro volere, cioè autonomamente.

La diagnosi e la prognosi appaiono, in tale ottica, relativamente semplici. Con le parole di Gorz. «Siamo asserviti... alla determinazione esterna della nostra vita e delle nostre attività da parte degli imperativi di un apparato sociale di produzione e di organizzazione che fornisce indistintamente il necessario e il superfluo, l'economico e l'antieconomico, il produttivo e il distruttivo. Ecco perché, nella nostra esperienza quotidiana, non è più tanto la contrapposizione tra libertà e necessità ad apparire decisiva, ma piuttosto quella tra autonomia ed eteronomia. La libertà consiste... nell'affrancarsi dall’eteronomia, vale a dire nel riconquistare spazi di autonomia in cui possiamo volere ciò che facciamo ed esserne responsabili»20.

Diviene a questo punto assolutamente necessario cercare di cogliere in termini analitici che cosa intendono i fautori dell'autonomia quando si appellano a questo particolare sviluppo. Gorz la definisce come «la realizzazione di sé attraverso un'attività liberamente scelta»21, che si concretizza nella conquista di una condizione «sovrana nell'organizzazione della propria vita»22. Veca la descrive nei seguenti termini: «[consiste nell'] emanciparsi da descrizioni, vocabolari e trattamenti personali di altri esseri urna-ni o trattamenti impersonali di istituzioni che non sono rispondenti alle descrizioni, ai vocabolari e ai trattamenti che saremmo disposti a accettare se fossimo liberi o libere di accettarli o rifiutarli ... Questa identità implica una ridescrizione di chi avanza la richiesta di riconoscimento che è in primo luogo un autodescrizione: richiede l'adozione di un vocabolario che è essenzialmente il «proprio», autonomo, vocabolario»23.

Barcellona cerca di elaborare una definizione più problematica dell'autonomia e giustamente rifugge da queste formulazioni solipsistiche. Riconosce che «il sé è fin dall'origine abitato dall'altro, cosicché i bisogni e i desideri dell'individuo si strutturano in modo eteronomo». Poi si chiede: «Che cosa significa conquistare l'autonomia» nel momento in cui si mantiene fermo questo fatto? E risponde: «Secondo Freud bisogna che al posto dell'Es - cioè di questo mondo che ci viene imposto dall'esterno - subentri l'Io - cioè la consapevolezza. Questo, - aggiunge - è un compito letteralmente interminabile. Bisogna perciò chiarire in che cosa consiste. Non consiste nel negare l'altro, nell'annientarlo o distruggerlo, nel chiudersi nella fantasia autistica dell'isolamento, giacché si tratterebbe di una fantasia idealistica. Ma nel trasformare un rapporto passivo in un rapporto attivo, in cui il proprio "sguardo" è in grado di interagire con lo "sguardo" dell'altro; nel far emergere il proprio desiderio e la propria verità, ben sapendo che l'uno e l'altra si radicano su un terreno comune al sé e all'altro, un terreno che trascende la coppia dei parlanti»24.

Nonostante le enormi differenze che si riscontrano nelle tre formulazioni, è possibile rilevare un elemento che le accomuna e che costituisce la base dell'appello all'autonomia. Tutte e tre, infatti, si basano sull'ipotesi che l'eteronomia sia il prodotto, positivo e coerente, di un agire eteronomo. Per questo l'eteronomia può e deve essere superata mediante un agire autonomo, cioè mediate la soppressione di una barriera esteriore o mediante il suo superamento.

Ma Marx ci ha introdotti alla possibilità di una dinamica sociale ben più complessa e paradossale. A suo avviso infatti è «soltanto» perché gli individui cercano il loro particolare interesse, che per loro non coincide con l'interesse collettivo, che quest'ultimo assume la forma di un interesse generale indipendente e sovrastante, che si impone su di loro come elemento di imbrigliamento dei loro interessi particolari. L'eteronomia non è cioè il riflesso di un agire eteronomo, ma piuttosto il paradossale risultato di un agire autonomo. «Gli uomini, sempre ben lungi dal voler formare una società», si legge nell'Ideologia tedesca, «hanno lasciato che soltanto la società giungesse ad uno sviluppo, perché essi si sono sempre voluti sviluppare soltanto come individui isolati, e perciò non sono giunti al loro proprio sviluppo se non nella società e attraverso di essa»25. Si tratta di una teoria che coincide quasi perfettamente con quella di Freud, il quale in L'avvenire di un'illusione ha sostenuto: «È da notare che, pur riuscendo così poco a vivere nell'isolamento, gli uomini avvertono tuttavia come peso opprimente il sacrificio che viene loro richiesto dalla civiltà al fine di rendere possibile una vita in comune. La civiltà deve quindi venir difesa contro il singolo, ed i suoi ordinamenti, istituzioni e imperativi si pongono al servizio di tale compito»26.

Le forze che costituiscono il cemento della società sono quindi eteronome, non già e non tanto perché espressione diretta di un agire eteronomo, ma piuttosto come conseguenza non voluta, ma necessaria, di un agire nel quale il singolo o il ristretto organismo sociale locale del quale partecipa vogliono essere autonomi. Il legame si impone come «vincolo», cioè come vittoria che consegue ad una lotta, appunto perché il soggetto è contrario al suo stesso instaurarsi. L'individuo singolo ha così potuto far proprio l'insieme delle forze sociali solo «sottomettendosi» ad esse, appunto perché non sperimentava quelle forze come forze sue proprie. Per questo le norme e le relazioni sono state dapprima vissute come «di origine divina e sono state innalzate al di sopra della società umana»27.

L'eteronomia è quindi prodotta dal fatto che ogni individuo singolo ed ogni nucleo sociale locale procedono quanto più possono per proprio conto, cioè pongono il loro stesso essere come fondato solo su se stesso. La società assume in tal caso un aspetto meramente esteriore e «la comune azione dell'uomo diventa una potenza a lui estranea, che lo sovrasta, che lo soggioga, invece di essere da lui dominata»28. «Questo fissarsi dell'attività sociale, questo consolidarsi del nostro proprio prodotto in un potere obiettivo che ci sovrasta, che cresce fino a sfuggire al nostro controllo, che contraddice le nostre aspettative, che annienta i nostri calcoli - precisa Marx - è stato fino ad oggi uno dei momenti principali dello sviluppo storico». Non quindi uno stravolgimento, ma piuttosto solo uno sviluppo sociale del tutto coerente con il limitato sviluppo individuale, fondato sulla asocialità, che ha sin qui contraddistinto la condizione umana. Si tratta di un passaggio analitico chiave dell'intera costruzione marxiana, sul quale Marx torna continuamente in tutte le sue opere. «Il potere sociale - si legge ad esempio nell'Ideologia tedesca - cioè la forza produttiva moltiplicata che ha origine attraverso la cooperazione dei diversi individui, determinata dalla divisione del lavoro, appare a questi individui, poiché la cooperazione stessa non è volontaria ma naturale, non come il loro proprio potere unificato, ma come una potenza estranea, posta al di fuori di essi, della quale essi non sanno donde viene e dove va, che quindi non possono più dominare e che al contrario segue una sua propria successione di fasi e di gradi di sviluppo la quale è indipendente dal volere e dall'agire degli uomini e anzi dirige questo volere e agire»29.

L'esteriorizzazione delle forze produttive sociali che appaiono come «comandamenti», come «leggi», come prezzi, ecc. - è dunque un processo oggettivo che consegue, del tutto involontariamente, ma altrettanto inevitabilmente, dall'autonoma (selbstaendlich) posizione del sé, sia esso il sé del singolo, sia esso il sé del ristretto organismo locale del quale il singolo simbioticamente partecipa. Si rifletta, ad esempio, sullo sviluppo storico del rapporto di prezzo. Esso appare nelle sue prime manifestazioni come la coerente espressione di un potere autonomo del singolo individuo o del gruppo che lo pratica. Poiché il rapporto di scambio riguarda solo l'eccedente, ed è un rapporto accidentale che non media la normale riproduzione di coloro che lo praticano, esso può coerentemente esprimere le loro preferenze soggettive. Essendo liberi di non scambiare, essi attuano lo scambio ciascuno alle proprie condizioni. La ragione di scambio appare quindi coerente-mente come la manifestazione positiva di un potere autonomo. Ma con l'allargarsi degli scambi, e con la progressiva trasformazione delle condizioni dell'esistenza in merci, il prezzo tende progressivamente a perdere questa sua connotazione. Non sono più coloro che scambiano a fare il prezzo, ma piuttosto l'insieme delle loro relazioni di scambio, e cioè il mercato. Ecco dunque che lo svolgersi di una pratica dapprima coerentemente autonoma, e attraverso la quale si esprime la libertà personale, produce l'eteronomia, cioè lo scomparire di quella libertà. Ma l'eteronomia, questa eteronomia, non è affatto il male, quanto piuttosto la manifestazione di un potere sociale che, essendo stato prodotto spontaneamente dall'azione inintenzionale ma sociale degli individui, esiste solo al di fuori della loro individualità, e deve ora essere appropriato anche soggettivamente per consentire un ulteriore sviluppo.

E questo, forse, il più ricco, ma anche il meno conosciuto contributo di Marx alla comprensione dello sviluppo sociale. L'estraniazione - quel momento essenziale dello sviluppo attraverso il quale l'individuo singolo viene alla luce, consiste proprio nella percezione di un sé, che appare però dapprima avulso dalla condizioni del suo stesso essere. «È del tutto evidente - scrive ad esempio Marx nei Manoscritti del '44 - che un essere [come l'uomo], vivente, naturale, munito e provveduto di forze essenziali oggettive, cioè materiali, abbia oggetti naturali reali del suo essere, come è altrettanto evidente che la sua autoestraniazione consista nella posizione di un mondo reale oggettivo, ma sotto la forma dell'esteriorità, e cioè come non appartenente al suo essere e sovrastante»30. L'individualità prende pertanto corpo attraverso un'astrazione, nella quale l'oggetto che fonda la propria soggettività conquista un potere suo proprio, appunto perché il soggetto percepisce la propria passività come un qualcosa di estraneo, cioè non come realtà del suo essere. Autonomia ed eteronomia si instaurano dunque contestualmente e si sostengono vicendevolmente. È soltanto perché l'uomo non riconosce nel prezzo un proprio prodotto, che esso viene sperimentato come un qualcosa di oggettivo che viene forzato su di lui. E, d'altra parte, quando cerca di porre il prezzo come manifestazione di un suo potere, lo fa senza sottostare alla legge della cosa, e cioè eludendo le necessarie mediazioni, determinando così in genere un disordine peggiore rispetto a quello al quale cerca di porre rimedio. Per questo, tra l'altro, la vita sociale degli esseri umani ha preso corpo attraverso lo sviluppo di un insieme di opposizioni, come ad esempio quella tra la soggettività, che è stata sperimentata come anima, come spirito, e l'oggettività, che è stata percepita come materia, come natura, o quella tra la libertà, che è stata sperimentata come assenza di condizionamenti, come autoaffermazione, come autonomia, e la necessità che è stata percepita come mera costrizione esteriore, come alienazione, come eteronomia.

Alla base di qualsiasi appello all'autonomia, assuma esso le forme solipsistiche di Veca, o quelle pienamente sociali e da certi punti di vista condivisibili di Barcellona, c'è sempre una qualche forma di idealizzazione. I rapporti umani vengono visti - e vissuti - in forma stravolta, epurati della loro componente problematica.

Si tratta di un punto sul quale è forse opportuno soffermarsi ancora brevemente.

L’autonomia come punto di partenza o come obiettivo da perseguire

L'autonomo costituirsi dell'individuo fa dunque tutt'uno con l'autonomo strutturarsi, nei suoi confronti, dei suoi stessi rapporti; la conquista dell'indipendenza dalle condizioni della sua esistenza non è altro che l'indipendente costituirsi di queste condizioni nei suoi confronti. È vero che «i singoli momenti del movimento [attraverso il quale ha luogo la riproduzione sociale] provengono dalla volontà cosciente e dagli scopi particolari degli individui, tuttavia la totalità del processo si presenta come una connessione oggettiva che nasce naturalmente, che è bensì il risultato dell'interazione reciproca degli individui coscienti, ma non risiede nella loro coscienza, né, come totalità, viene ad essi sussunta». Ne consegue che «la loro individuale collisione reciproca produce un potere sociale estraneo che li sovrasta; che la loro azione reciproca è un processo e una forza indipendenti da loro»31. La «sovranità» produce dunque la sudditanza, la quale non viene percepita come tale soltanto perché non costituisce la manifestazione immediata di un potere personale altrui, ma appare solo come sottomissione all'oggettivo procedere del processo riproduttivo sociale. Il modo in cui questo procedere dipenda dalle azioni degli individui sfugge alla loro stessa coscienza/tutta tesa a mantenere immutata la forma autonoma della propria individualità. «La relazione sociale degli individui tra loro -annota in merito Marx - come potere fattosi autonomo al di sopra degli individui - sia essa rappresentata come forza naturale, come caso o in. qualsiasi altra forma - è un risultato necessario del fatto che il punto di partenza [del processo riproduttivo] non è il libero individuo sociale»32.

Quando si fa appello all'autonomia questo complesso intreccio tra azione del singolo e riproduzione sociale viene puramente e semplicemente ignorato e si ipotizza implicitamente che la conquista dell'autonomia costituisca di per sé la conquista di una socialità corrispondente all'oggetto sociale. Gli studiosi meno attenti procedono in questa direzione immaginando fantasticamente che l'essere umano sia per natura un essere autonomo, cosicché la conquista dell'autonomia rappresenterebbe solo la fine di uno stravolgimento.

Gli studiosi più attenti, come Barcellona, sottolineano invece apertamente i pericoli insiti nel concetto di autonomia, ma poi lungo la strada finiscono con il restare intrappolati negli svolgimenti del discorso che vengono imposti da questa categoria. Sottolineano criticamente che il potere autonomo «è stato per troppo tempo inteso in modo astratto, come se si trattasse di una qualità naturale che si acquista fin dalla nascita»33, ma restano fermi nel riconoscere all'autonomia stessa un valore essenziale, limitandosi a porla, invece che come punto di partenza, come punto di arrivo, cioè come un obiettivo da conquistare, come un risultato da produrre. Torneremo tra breve su questo approccio, dopo aver fatto i conti con chi, seppure in termini non completamente irrazionali, definisce l'autonomia come un punto di partenza. È, ad esempio, il caso di Gorz.

Non che Gorz affermi ingenuamente che gli esseri umani vengano al mondo immediatamente come individui sovrani per natura. Egli piuttosto sostiene che essi possono calcare la scena in tal guisa grazie ad un dono, che ricevono dopo la nascita e che garantisce l'instaurarsi di questa forma dell'individualità, della quale verranno poi nuovamente privati dalla società. Seguiamolo nella sua descrizione di questo fenomeno. «La funzione sociale della maternità - si legge nel suo Metamorfosi del lavoro - è incommensurabile col suo senso vissuto. Per ogni donna, la gravidanza liberamente accettata o liberamente scelta è l'esperienza assolutamente singolare della propria vita che chiede di diventare altra senza cessare di essere se stessa. Una volta nata, questa vita diventata altra chiederà ancora di essere data a se stessa. Proprio in questo consiste l'allevare un bambino: aiutare una vita che, dapprima, partecipa ancora intimamente al corpo della madre, a staccarsi da esso, a prendere possesso di sé, a diventare soggetto autonomo». Ma come interviene questa fondazione autonomistica del soggetto? Gorz ce la spiega nei seguenti termini: «Al pari della vita del neonato, il rapporto della madre con suo figlio non è una relazione sociale. Essere madre, significa proteggere, coccolare, allevare non un bimbo, ma proprio questo bimbo, che non è intercambiabile con alcun altro, non soltanto perché è uscito da me, ma perché essere sua madre significa vivere la certezza assoluta che egli è per se stesso quel centro di riferimento incomparabilmente e indicibilmente singolare che è un soggetto. Volere che un soggetto sia se stesso, dargli il diritto di essere se stesso, è la caratteristica propria del rapporto d'amore. L'amore materno ne è una delle forme».

Ora, l'antropologia ci ha ampiamente insegnato che le forme dell'amore, incluso quello materno, sono profondamente diverse e mutevoli da contesto a contesto a seconda del grado di sviluppo, ed indubbiamente una di esse è quella descritta così efficacemente da Gorz. È cioè non solo vero, ma anche del tutto normale che la madre borghese allevi ed educhi i propri figli nelle forme corrispondenti alla propria storica individualità. Ma invece di confrontarsi con questa particolarità per se stessa, e di prendere atto dei suoi stessi sviluppi, Gorz procede a «naturalizzare» questa forma della maternità, trasformandola così, attraverso un moto idealistico, nella maternità in generale. Ci sembra di trovarci proprio di fronte a quel processo di costituzione dell'oggetto irreale, così efficacemente descritto da Sartre, e da noi sopra riportato. Se solo Gorz si fosse preso la briga di richiamare l'abitudine dei romani di esporre i loro bambini o di venderli come schiavi «subito dopo la nascita»34 si sarebbe reso conto di come la sua generalizzazione risulti storicamente inaccettabile. Ma ancora in tempi recenti, proprio all'alba della modernità, una donna poteva tranquillamente scrivere ad un'altra che non aveva senso piangere per la morte di una figlia, perché agli infanti non si poteva «attribuire né moto dell'anima, né forma riconoscibile nel corpo». Come sottolinea Philippe Ariés, che riporta l'episodio nel suo bel Padri e figli, «non si pensava che in quel bambino c'era già tutta una persona umana, come riteniamo comunemente noi al giorno d'oggi»35.

Quando Gorz descrive il modo .in cui la madre oggi aiuta il proprio bambino a «prendere possesso di sé», diventando un soggetto autonomo, descrive dunque correttamente un fenomeno che effettivamente interviene nella realtà, ma sbaglia nel momento in cui, irrealizzandola, trasforma questa particolare realtà nella forma immanente della maternità e del venire al mondo degli umani. L'individuo singolo è percepito dalla madre come un essere «che è per se stesso» ed è posto come autonomo, cioè come entità esistente prima della sua stessa socialità, la cui soggettività prende corpo non in riferimento al suo oggetto, perché questa è la forma della socialità che caratterizza il contesto nel quale è venuto al mondo. La relazione della madre moderna con il proprio figlio non le appare come una relazione sociale, e non appare come tale a Gorz, non già e non tanto perché il neonato non è un essere sociale - tutto il suo essere è già sin dalla gestazione connotato socialmente! - quanto piuttosto perché la madre percepisce se stessa come un soggetto che preesiste alla propria socialità, e non può non trasmettere questa forma di relazione con il sé all'essere che fa venire al mondo. Ma tutto quello che la madre ottiene in tal modo non è la scomparsa della socialità, quanto piuttosto solo il suo agirla al di là della sua stessa coscienza e di quella dei suoi figli. Vivendo nel mondo dell'astrazione, non può far altro che trasmettere alla vita che genera una capacità di astrarre.

Che Gorz confonda la particolare forma dell'individualità corrispondente al rapporto della proprietà privata con la forma generale dell'individualità - ciò che implica il porre l'autonomia come stato originario della socialità - è dimostrato anche dal modo in cui descrive la contrapposizione tra il lavoro salariato e le preesistenti forme della produzione comunitaria. «La "casalinga" che si fa assumere in una mensa scolastica o la figlia di contadini che va a lavorare in una fabbrica di conserve - sostiene - non passano semplicemente da un lavoro non remunerato a un lavoro della stessa natura ma pagato. Esse accedono a uno stato sociale diverso». Osservazione sulla quale non si può non essere d'accordo. Ma poi l'argomento prosegue: «Fino ad allora, "lavoravano" nella sfera privata, il loro lavoro era destinato a persone particolari in virtù di un legame personale privato. Il loro lavoro non aveva utilità sociale diretta e percepibile... L'assunzione nella mensa o in fabbrica significa dunque per queste donne la possibilità di emanciparsi dalla chiusura nella sfera privata e di accedere alla sfera pubblica... I rapporti mercificati nella sfera pubblica sono esenti da legami e obblighi privati. Se i legami privati esistono, essi escludono i rapporti mercificati»36.

Nella realtà le cose stanno esattamente all'opposto. Solo là dove si instaurano legami privati, cioè legami che vengono posti in essere da individui che agiscono attraverso il presupposto di poter esistere come persone indipendenti ed autonome, è possibile l'instaurarsi di rapporti mercificati. Questi rapporti sono invece impossibili là dove gli individui agiscono attraverso il presupposto di un bisogno immediato gli uni degli altri, cioè riconoscono, non importa se in forme rozze, che l'altro è propria “proprietà”. Questa esperienza genera una situazione tale che l'attività di ciascuno nei confronti dell'altro ha, all'opposto di quanto ritiene Gorz, un'utilità o una disutilità sociale diretta e percepibile. Il, seppur rozzo, riconoscimento della particolarità, che è parte integrante del costituirsi della famiglia nelle sue diverse forme, fa tutt'uno con la conquista di una, sia pur limitata, socialità immediata.

Ciò che ha condotto fuori strada Gorz è analogo al fraintendimento che è intervenuto nella sua rappresentazione della maternità. Nell'ambito della nostra società il rapporto sociale prevalente è quello della proprietà privata. Vale a dire che l'individuo viene veramente riconosciuto come un essere sociale solo quando conquista la capacità di praticare il rapporto di denaro, e la sua educazione è tesa a formarlo come proprietario privato. Egli agisce pertanto come essere «sociale» solo in quanto agisce come «privato» cosicché la qualifica privata appare come la qualifica sociale. Il paradosso, sul quale Gorz non si sofferma, sta nel fatto che quando egli agisce come «privato», cioè come individuo privo di determinazioni sociali esteriori - non è padre, non è madre, non è figlio, ecc. - egli si trova in realtà in un rapporto generale con la società, mentre quando è sociale, e quindi accetta di essere determinato su questo piano esteriormente - ad esempio mettendo al mondo un figlio ed allevandolo - interiorizza questa esteriorità come un'immediata dimensione di sé. E infatti è solo a causa dell'instaurarsi di questa fusione simbiotica che Gorz può coerentemente sostenere, a differenza di Barcellona, che il rapporto madre-figlio non è un rapporto sociale, un rapporto nel quale oltre al sé non è presente anche l'altro.

Qui risulta immediatamente evidente come l'uomo sia ancora un confuso intrico di relazioni simbiotiche e di relazioni estraniate che tendono a sovrapporsi senza alcun ordine e senza alcuna coerenza.

Il fulcro dell'agire autonomo: il denaro

Si impone a questo punto la sottolineatura di un pericolo. Se stiamo criticando gli appelli a far valere l'autonomia, speriamo che il lettore non dimentichi neppure per un momento che stiamo svolgendo delle considerazioni che hanno un valore solo per la nostra epoca. Ci sembra cioè innegabile che quando gli uomini si sono spinti al di là dei limitati vincoli comunitari o di signoria e servitù, all'interno dei quali ha frammentariamente preso dapprima corpo la loro individualità, giungendo ad essere autonomi, abbiano compiuto un grande progresso. E per di più abbiano compiuto un progresso che non poteva essere attuato per altra via. La nostra critica non è dunque diretta contro il lato positivo del rapporto di denaro, contro le conquiste storiche che esso ha consentito, bensì contro quello che esso ora ostacola, e che viene precluso dal mancato riconoscimento della sua natura di forza produttiva contraddistinta da limiti specifici.

Per affrontare il problema nella forma più sintetica possibile: siamo convinti che qualsiasi appello all'autonomia, come forma della socialità da conquistare per superare la crisi che attanaglia il mondo economicamente sviluppato, poggi necessariamente su una mancata comprensione del rapporto di denaro e quindi sul mancato riconoscimento della forza produttiva essenziale sulla quale ha poggiato lo sviluppo degli ultimi secoli. Il nostro argomento sarà qui svolto in forma necessariamente sintetica.

Il grado di sviluppo di volta in volta conquistato dall'individuo è coerentemente misurato dagli oggetti con i quali interagisce nel corso della sua riproduzione. «L'universalità dell'uomo appare praticamente - come ci ricorda Marx - proprio in quella universalità che fa dell'intera natura il corpo inorganico dell'uomo»40. Ma la natura non è stata fin dall'inizio un oggetto di appropriazione generale, né è diventata tale attraverso una spontanea evoluzione. Vale a dire che l'uomo ha dovuto imparare ad interagire con l'ambiente circostante su scala sempre più allargata ed in modo sempre più profondo, fino ad elaborare, in tempi relativamente recenti, la capacità di un'appropriazione della natura nella sua generalità. Questo processo non deve però essere colto in modo astratto, perché andrebbe altrimenti smarrito l'elemento che ha concretamente reso possibile questo sviluppo: ci riferiamo alla questione della forma della mediazione.

Il soggetto può costituirsi infatti come soggetto di un determinato oggetto, e farlo così entrare nel proprio processo riproduttivo, solo se e quando elabora una forma di relazione attiva con esso che è in qualche modo corrispondente alla natura dell'oggetto. Tutti i riti magici che hanno contraddistinto la vita delle generazioni passate costituivano prime rozze modalità di ricerca delle forme di relazione corrispondenti agli oggetti che l'uomo cercava di appropriarsi. Se, ad esempio, (una classe nell'ambito di) una popolazione cominciava a sperimentare il legame esistente tra lo svolgimento positivo delle proprie pratiche agricole (quasi certamente compito di un'altra classe) e le ricorrenti inondazioni del fiume lungo le cui rive viveva, interveniva l'elaborazione di una specifica forma di relazione, attraverso la quale il fiume veniva elevato a divinità e i sacerdoti cercavano di individuare le pratiche, rituali e produttive insieme, capaci di influenzare il decorso delle sue piene. Questo svolgimento non riguardava ovviamente solo gli oggetti fisici, e naturali, ma anche quelli sociali. Se una popolazione sperimentava il legame sociale che univa i singoli individui, il loro determinato modo di essere, al processo riproduttivo sociale che li «istituiva» in comunità, oggettivava questo legame nella forma di una divinità o nel dettato di una divinità. Ancora al tempo dei romani questa pratica era in vigore. Ad esempio, alla dea Roma erano dedicati luoghi di culto di grande rilevanza. La mediazione magico-religiosa, che noi oggi tendiamo a scindere dalla pratica materiale ed a considerare ininfluente sul piano pratico, perché solo soggettiva, era in realtà una componente intrinseca del comportamento pratico-riproduttivo, costituendo il principio in-formativo della relazione con l'oggetto.

È questo un aspetto sul quale non possiamo, per ovvie ragioni di economia del discorso, dilungarci. È tuttavia importante che noi riconosciamo che quelle pratiche costituivano forme di oggettivazione dell'oggetto - e quindi di costituzione del soggetto come ente capace di appropriarselo - del tutto corrispondenti al grado di sviluppo delle epoche nelle quali furono elaborate. Non c'è nulla di più errato del credere che gli oggetti umani si siano presentati come oggetti dell'uomo naturalmente, cioè nel modo in cui esistevano in forma immediata, naturale. È l'uomo che ha via via attribuito ed attribuisce ad essi una forma che gli consente di appropriarseli, e li trasforma così in forze capaci di mediare la sua stessa riproduzione. Ma per attribuire a questi oggetti la forma in questione egli deve sviluppare la capacità di rapportarsi ad essi in un modo che, a sua volta, non è spontaneamente suo proprio. Ecco quindi che la conquista di una forza oggettiva - ad esempio la capacità di scendere nelle viscere della terra per trarne minerali implica sempre la corrispondente conquista di una forza soggettiva, di un particolare modo di essere, che nelle sue prime forme è un impasto di riti e di tecniche materiali. E’ in questo senso che Marx, nei Manoscritti del '44, afferma «che la religione, la ricchezza, ecc. non sono che la realtà estraniata dell’oggettivazione umana, delle forze essenziali umane nate per operare, e quindi non sono che la via d'accesso alla vera realtà umana»37.

Se si tengono presenti queste determinazioni della condizione umana, forse troppo succintamente richiamate, non sarà difficile vedere lo stretto legame che unisce il denaro all'autonomia. Com'è noto, il denaro, come rapporto generale tra gli individui, compare solo ad un certo grado del loro sviluppo. Esso presuppone che gli uomini abbiano lasciato dietro di sé tutte le precedenti forme di appropriazione, contraddistinte da una manifestazione personale elaborata nell'ambito di un limitato organismo locale e corrispondente ai limitati strumenti della produzione che mediavano la loro vita. Praticando su scala allargata il rapporto di merce, gli uomini si sono staccati da quei limitati oggetti della loro riproduzione ai quali erano simbioticamente uniti, e dalla ristretta forma del sé che a quella simbiosi corrispondeva, per stabilire un legame con altri uomini con i quali però non si venivano a trovare in una comunità di vita e tanto meno volevano stabilirne una. Proprio perché essi stabilivano con altri un legame che non investiva direttamente la loro soggettività - quest'ultima continuava a riposare su se stessa - questo legame appariva nella forma oggettiva di un loro non-essere immediato.

Questo passaggio va compreso fino in fondo. «Ciascuna forma della ricchezza naturale - scrive Marx nei Grundrisse - prima che questa sia tramutata mediante il valore di scambio, suppone una relazione sostanziale dell'individuo con l'oggetto, al punto che l'individuo, per uno dei suoi aspetti, appare esso stesso materializzato nella cosa, e nello stesso tempo il suo possesso della cosa appare come un determinato sviluppo della sua individualità; la ricchezza di pecore rivela lo sviluppo dell'individuo come pastore, la ricchezza di grano il suo sviluppo come contadino, ecc. Il denaro, al contrario, in quanto individuo della ricchezza generale, in quanto autonomo risultato della circolazione e puro rappresentante dell'universale, come risultato puramente sociale, non suppone alcuna relazione individuale col suo possessore, il suo possesso non è lo sviluppo di uno qualsiasi dei lati essenziali della sua individualità, ma è piuttosto possesso di ciò che è privo di individualità, giacché questo rapporto sociale esiste nel contempo come un oggetto sensibile, esterno, di cui ci si può impossessare meccanicamente o che può anche andare perduto. La sua relazione all'individuo si presenta dunque come una relazione puramente accidentale, laddove questa relazione ad una cosa niente affatto connessa con la sua individualità gli conferisce nello stesso tempo, per il carattere di questa cosa, il dominio assoluto sulla società, su tutto il mondo dei godimenti, dei lavori, ecc»42.

Il fenomeno che Marx cerca di descriverci può essere compreso solo se teniamo presente lo schema che abbiamo utilizzato per descrivere la sua rappresentazione dell'essere e lo riferiamo all'analisi del rapporto di scambio. Fintanto che l'individuo singolo produce solo per l'organismo al quale immediatamente appartiene, i suoi prodotti non assumeranno certamente la forma dei valori di scambio. La sua eteronomia, il suo dipendere immediatamente dagli altri, è dimostrata proprio dal fatto che il suo lavoro e i suoi prodotti non hanno bisogno di assumere una figura sociale diversa da quella corrispondente all'ingranaggio della società nella quale l'individuo è simbioticamente collocato, così la sua attività a favore del signore feudale apparirà nelle forme della corvè, il suo contributo alla chiesa nella forma delle decime, ecc. La forma sociale - immediata - è quella della particolarità. Le differenze di sesso, di età, di ruolo, di casta, ecc. regolano la distribuzione delle funzioni e la partecipazione ai prodotti, costituiscono l'elemento mediatore della riproduzione materiale di ognuno. Nel momento in cui il singolo giunge a porre il proprio prodotto nella sua generalità come valore di scambio - ciò che avviene solo con il capitale - tutte queste preesistenti mediazioni devono aver perso qualsiasi presa sulla sua attività produttiva. L'individuo si presenta sciolto da tutti i particolari vincoli precedenti, e quindi perde tutte le precedenti determinazioni particolari della sua oggettività, diventando un soggetto «puro», cioè astrattamente generale. «La risoluzione di tutti i prodotti e di tutte le attività in valori di scambio - precisa in merito Marx - presuppone la dissoluzione di tutti i rigidi rapporti di dipendenza personali nella produzione»43. Ma comporta anche «la generale dipendenza reciproca dei produttori». Vale a dire che ora ciascuno pone la sua attività e il suo prodotto come momenti di un processo più ampio di quello nel quale i suoi predecessori erano immersi, ed interagisce materialmente con individui ai quali non è più personalmente vincolato. Si pone però anche qui il problema della forma della mediazione che consente l’oggettivazione di questa relazione.

«Il lavoro del singolo, considerato nell'atto stesso della produzione - scrive Marx nei Grundrisse - è il denaro con cui egli compera immediatamente il prodotto, l'oggetto della sua attività particolare; ma si tratta di un denaro particolare, che appunto compera soltanto quel determinato prodotto. Per essere immediatamente denaro generale, esso dovrebbe essere fin dal principio non un lavoro particolare, ma un lavoro generale, essere posto cioè fin dal principio come un elemento della produzione generale. In tal presupposto però non sarebbe lo scambio a conferirgli il carattere generale, ma sarebbe il suo carattere sociale presupposto a determinare la partecipazione ai prodotti. Il carattere sociale della produzione renderebbe il prodotto fin dal principio un prodotto sociale, generale. Lo scambio che ha luogo originariamente nella produzione - il quale non sarebbe uno scambio di valori di scambio, ma di attività determinate da bisogni e scopi sociali - includerebbe fin dal principio la partecipazione del singolo al mondo sociale dei prodotti. Sulla base dei valori di scambio, il lavoro viene posto come lavoro generale soltanto mediante lo scambio. Su questa base esso sarebbe posto come tale anteriormente allo scambio; ossia lo scambio dei prodotti non sarebbe in generale il medium che medierebbe la partecipazione del singolo alla produzione in generale. Una mediazione deve naturalmente aver luogo. Nel primo caso, che scaturisce dalla produzione autonoma dei singoli - quantunque queste produzioni autonome si determinino e si modifichino post festum mediante le loro relazioni reciproche -, la mediazione ha luogo attraverso lo scambio delle merci, attraverso il valore di scambio, il denaro, tutte espressioni di un unico e medesimo rapporto. Nel secondo caso è mediato il presupposto stesso; ossia è presupposta una produzione sociale, la socialità come base della produzione. Il lavoro è posto fin dall'inizio come lavoro sociale... Il lavoro, sulla base dei valori di scambio, presuppone appunto che né il lavoro del singolo, né il suo prodotto siano immediatamente generali; che esso ottenga questa forma soltanto attraverso una mediazione oggettiva, attraverso un denaro diverso da esso»38.

La base sociale che impone alla generalità di assumere la veste di un denaro è dunque proprio quella dell'autonomia dell'individuo. Nel denaro l'individuo mostra di non sperimentare alcuna opposizione latente tra il proprio riferirsi a se stesso come individuo indipendente - come ente che non è il risultato di una mediazione sociale - e il proprio essere sociale - un ente che può vivere soltanto grazie ad una mediazione sociale. Il denaro è pertanto solo un simbolo della socialità materialmente coerente con l'agire autonomo.

Siamo perfettamente consapevoli che i fautori dell'agire autonomo che fanno appello all'autonomia con intenti progressisti sentiranno una forte spinta a rifiutare queste nostre conclusioni. Ma noi riteniamo che qualsiasi modo di evocare l'autonomia che non riconosca nel denaro la coerente figura di questo rapporto col mondo rappresenti uno svolgimento idealistico del pensiero. Nessuno nega che in tal modo ci si possa anche riferire intuitivamente a problemi reali, ma è importante riconoscere che questa forma di riferimento contiene un oggettivo stravolgimento che, lungi dal facilitare la comprensione dell'oggetto al quale si riferisce, la rende più difficile.

La comunità, forza, produttiva essenziale dell'individuo

Evidenti problemi di spazio ci costringono a tirare le nostre conclusioni. Cercheremo di farlo rispondendo ad un ultimo quesito. Attraverso quale mediazione impropria si può giungere a rappresentare l'autonomia come una forza che ancora deve essere prodotta e l'agire autonomo come una pratica che è in grado di imprimere alla vita degli uomini i necessari cambiamenti produttivi?